媒体人:中国男篮和CBA都依赖外援 归化球员已是饭不是药

前言

近年来,中国男篮在世界赛场的表现频频引发热议。从世界杯到亚运会,尽管投入与关注度持续攀升,但成绩却未能匹配外界的期待。一位体育媒体人近日指出,中国男篮与CBA联赛对于外援的依赖,已经从短期的“药方”变成了长期的“主食”。在这种背景下,归化球员的引入虽有帮助,却不能从根本上解决问题。

CBA外援依赖的现实

在CBA赛场上,外援几乎承担了球队的主要得分和进攻组织任务。据不完全统计,过去五个赛季,部分球队外援的场均得分占比甚至超过50%。这种高度依赖,虽然在短期内提升了比赛观赏性与竞技水平,但同时也在一定程度上削弱了本土球员的成长空间。对于中国男篮来说,这种“外援主导”模式延续到了国家队的思路:当我们在联赛中习惯让外援解决问题,就很难在国际赛场上依靠本土球员逆转困境。

例如,2019年男篮世界杯上的失利,很大程度上暴露了国内球员在关键时刻处理球的能力不足。而这种不足的背后,正是长期缺乏高压对抗和独立担当的机会。

归化球员——作用与局限

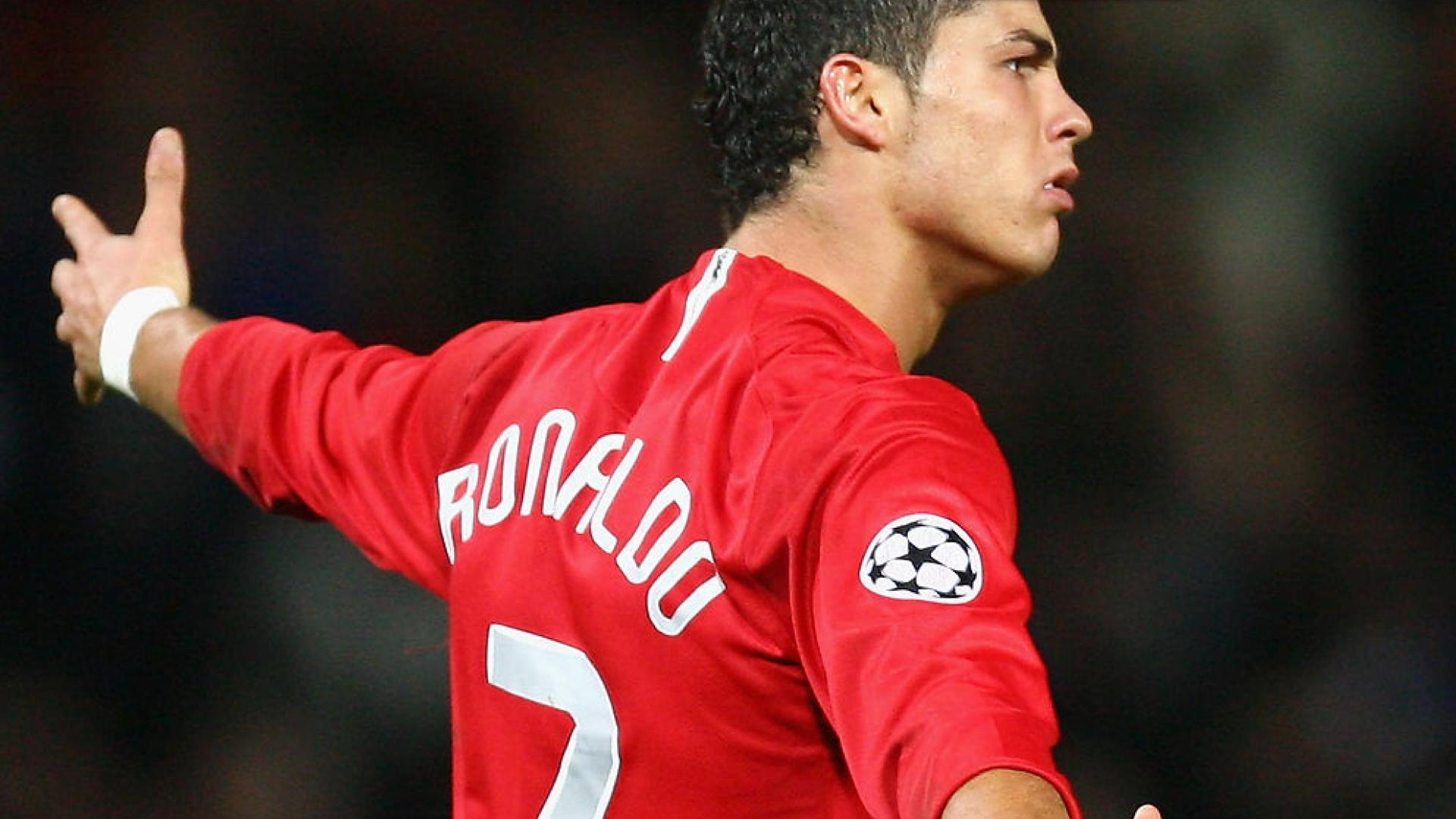

归化球员在近几年被部分球迷视为救命稻草。曾为菲律宾效力的布朗利、代表日本出战的布朗等案例显示,一个顶级归化球员确实能改变小国篮球的格局。但中国的情况有所不同:我们拥有庞大的篮球人口与职业联赛体系,如果将归化视为“药”,它更像是缓解症状的止痛片,而非治愈伤病的根本手段。

媒体人强调,归化球员更多的是锦上添花,而不是雪中送炭。如果国内训练体系、联赛培养机制、本土教练水平不提升,即使有归化球员,也难以在世界排名中取得实质突破。

联赛培养体系的断层

CBA本应是中国篮球的“造血系统”,但现实是,本土球员在面对高对抗、高速度的比赛环境中经验不足。过度依赖外援得分,让年轻球员缺少在关键时刻执行战术的机会。反观塞尔维亚联赛、立陶宛联赛等欧洲体系,虽然外援不少,但本土球员在球权分配和核心位置上的占比很高,从而保证了国家队的人才储备。

破局思路

要想摆脱这种依赖,媒体人建议从三方面着手:

- 限制外援上场时间,在保障联赛精彩度的同时,留出更多高质量对抗机会给本土球员。

- 完善青训体系,与国际高水平篮球建立长期交流计划,提升球员的基础技能和篮球智商。

- 优化教练团队,引入更多熟悉国际篮球趋势的战术理念,让国内球员在技战术层面不落下风。

从目前的趋势来看,外援和归化球员仍会是中国篮球的重要组成部分,但真正的提升必须依靠本土球员的整体实力。如果说外援和归化是调味剂,那么国内篮球的基础才是主食——主食不硬,再好的调味也很难做出好菜。

如果你需要,我可以帮你为这篇文章添加SEO关键词布局和搜索引擎优化的结构化小标题,让它在百度和搜狗上的排名更高。你要我加上吗?